Con los pies apoyados sobre una mullida butaca y envueltos en un pico de la manta que abriga al resto de mi cuerpo, sentado en un cómodo sillón, oigo el tintineo de las gotas de lluvia sobre el cristal de la ventana de esta oscura habitación, cuando el viento arrecia.

Con los pies apoyados sobre una mullida butaca y envueltos en un pico de la manta que abriga al resto de mi cuerpo, sentado en un cómodo sillón, oigo el tintineo de las gotas de lluvia sobre el cristal de la ventana de esta oscura habitación, cuando el viento arrecia.

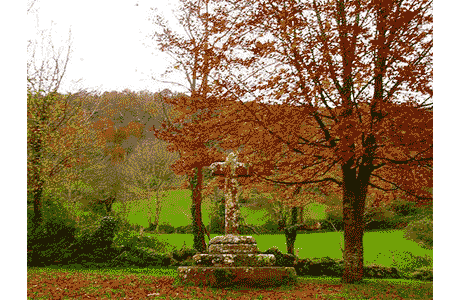

Los aún tenues fogonazos, tan breves como imprevisibles, vienen anunciando la llegada de una nueva tormenta que se asoma por sobre el arbolado que acuna el valle, por el oeste.

El granizo repiquetea de vez en cuando contra el tejado, o más fuerte contra el metal del canalón que anilla el alero, mientras tirito de placer cuando manda callar al recorrer los prados y arboledas en su rumbo hacia la montaña blanca.